[Junto con Fernanda Frola y Victoria Alma Salinas

tradujimos esta conferencia sobre el demonio y el neoliberalismo que

Adam Kotsko dio en la Universidad de Tennessee, en la ciudad de Knoxville, y en varias universidades de Australia y Nueva Zelanda incluida

la Escuela Continental de Filosofía de Melbourne. El original en inglés fue publicado en su blog el 27 de septiembre de 2016. El mismo Kotsko nos dio permiso para publicarla.]

Esta

conferencia representa el desarrollo de un proyecto en el cual he estado

trabajando por muchos años: la reinterpretación del demonio desde la

perspectiva de la teología política. El año pasado completé la primera fase del proyecto, una genealogía histórica del demonio, desde

el desarrollo de la figura, con sus raíces en la tradición bíblica hebrea hasta

su rol decisivo en el cristianismo medieval en occidente.

Mi

tesis es que el demonio es al mismo tiempo una figura teológica y política, de

la misma manera que el Dios en la biblia hebrea (y por lo tanto el del cristianismo)

es también una figura teológica y política. Dios es concebido como el

gobernante directo de los israelíes –Él garantiza supervivencia, los libera de

la esclavitud, les provee el código legal y les asegura un territorio para

ellos. Todo lo que hace un gobernante en la tierra, él también lo hace. Pero

con el tiempo, los autores bíblicos se mostraron cada vez más convencidos de

que Dios nos es meramente el gobernante de Israel, sino que, de alguna manera,

es el de todo el mundo. Y esto significa que sus verdaderos rivales no son los

dioses paganos –quienes generalmente son descartados por ser ridículamente

inadecuados, estatuas hechas de piedra y madera–, sino los otros que pretenden

gobernar el mundo.

En el

libro sostengo que todavía estamos viviendo, de alguna manera, en una versión

de la “minoría monoteísta” que surgió en Israel y que si queremos entender la

relación entre el cristianismo medieval y la modernidad secular, la perspectiva

más productiva es la de los problemas políticos-teológicos que surgieron

alrededor de la figura del demonio. Y ahora que mi libro ha establecido la

genealogía histórica en términos generales, quisiera ajustar el foco y

mostrarles cómo mi tesis puede ayudarnos a entender la dinámica del

neoliberalismo como una manifestación extrema y autodestructiva del paradigma

moderno secular político-teológico.

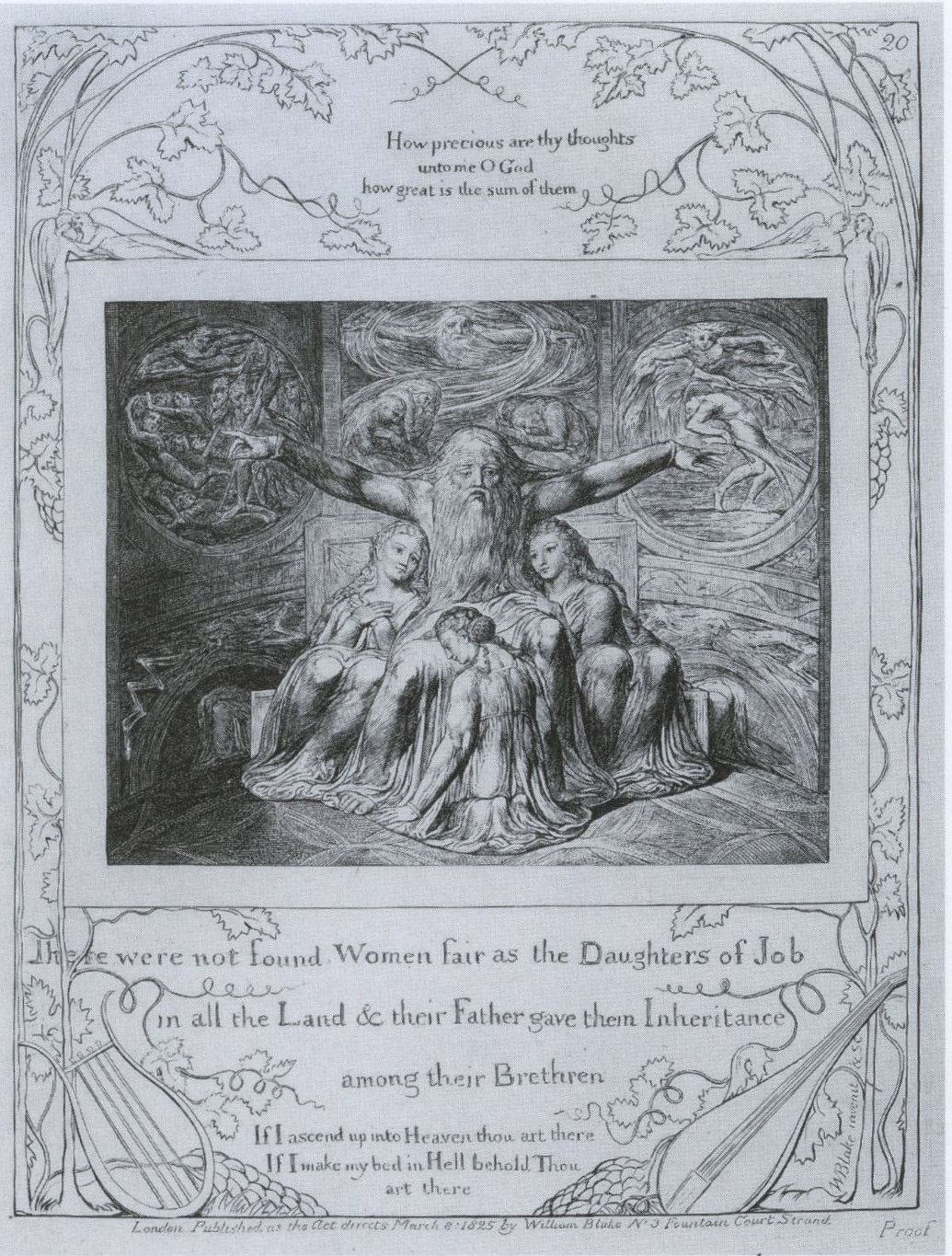

Una de las ilustraciones de William Blake del Libro de Job. Imagen tomada de Wikipedia. El resto de las imágenes fueron tomadas de la misma fuente.

Volveré

con más detalle a mi análisis del demonio, pero antes me gustaría comenzar con

un resumen de qué entiendo por neoliberalismo. Es un término bastante

controvertido, pero hay un hilo en común a lo largo de todo el amplio debate

sobre el neoliberalismo –básicamente, es algo malo.

En su

uso corriente, el término fue acuñado por críticos izquierdistas del capitalismo,

y sigue siendo un término de abuso, casi un término general para todo lo que

está mal en el mundo. De hecho, un artículo reciente del diario The Guardian afirmaba que el

neoliberalismo es casi literalmente la razón de todos los problemas en el

mundo. Sin duda, fue esta crítica de izquierda lo que ha hecho que el antiguo presidente

de la Reserva Federal, Ben Bernanke, esté tan triste.

Prácticamente

nadie se autodefine como neoliberal, y eso ya cuenta como evidencia de su

hegemonía. Para sus defensores, no es una ideología en particular, sólo se

trata de hacer política de “sentido común”. Los centristas en ambos partidos

norteamericanos defienden algunas mezclas de las prioridades políticas

neoliberales, con alguna cucharada de asuntos culturales para bajar un poco la

medicina. Aquellos que rechazan el consenso neoliberal son expulsados como cascarrabias

y pelagatos, como soñadores irrealistas y hasta un poco peligrosos.

En

cierto sentido, podría decirse que tanto neoliberales como sus críticos son

frecuentemente demonizados –pero creo que esta categorización es demasiado

simplista. Esto presupone que ya sabemos lo que significa la demonización y que

podemos aplicar ese concepto familiar a los terrenos menos familiares de los debates

sobre el neoliberalismo, de un modo más o menos metafórico.

Lo

que espero mostrarles en esta charla es que las conexiones entre el

neoliberalismo y el terreno de lo demoníaco son mucho más profundas –y más

profundamente extrañas– que eso. La mayor parte de mi trabajo consiste en hacer

que la conocida figura del demonio parezca mucho menos familiar de lo que hemos

pensado. Pero primero trataré de darles algo así como una definición

consensuada de lo que es el neoliberalismo.

¿Qué

es el neoliberalismo?

El

término neoliberalismo se refiere a una política de caja de sorpresas cuyo fin

es desmantelar el régimen político económico de la posguerra, conocido como

Fordismo. Comenzando por la idea de Henry Ford de que vendería más autos si les

pagase a sus trabajadores lo suficiente para ser sus clientes, el sistema

Fordista combina fuertes regulaciones de gobierno, poderosos sindicatos y altos

impuestos y gastos sociales para crear prosperidad ampliamente compartida.

Este

sistema comenzó a romperse a principios de los setenta. Las razones todavía son

controvertidas, pero está claro que en los Estados Unidos, la persistente alta

inflación más el shock de la crisis del petróleo, crearon una oportunidad para

un cambio político.

Antes

el estado se había enfocado en controlar el nivel de demanda del consumidor.

Pero, se argumentó, ahora surgió la necesidad de un cambio hacia el lado de los

“suministros” de la ecuación –es decir, el “suministro” del capital disponible

para inversiones.

Esto

significó en la práctica una importante reducción de los impuestos, la

debilitación de los sindicatos, y una variedad de medidas de desregulación

hechas para incrementar la rentabilidad de firmas capitalistas. Se sostuvo que

estas medidas incrementarían el crecimiento global, produciendo una marea

creciente capaz de levantar todos los barcos –o bien, en la metáfora contraria,

la fortuna acumulada por la clase capitalista se “derramaría” sobre la gente.

Ahora

bien, el término “desregulación” es un tanto engañoso. Si bien es verdad que

las restricciones sobre cómo las firmas podrían conducir sus negocios fueron

levantadas en cierto modo, el objetivo no fue dejarles hacer lo que quieran. En

cambio, la meta fue sujetarlos a una regulación que se suponía más eficiente e

ineludible: la regulación de la “disciplina del mercado”. Los monopolios

regulados fueron gradualmente rotos en pequeñas partes con el fin de forzar la

competencia.

Algo

parecido sucedió con la privatización, otra marca propia de la política

neoliberal. El fin no era simplemente liquidar bienes nacionales para

enriquecer a amigos, aunque esto sin duda sucedió y sigue sucediendo. En su

lugar, se creía que las fuerzas del mercado producirían mejores y más

eficientes servicios públicos que los que alguna vez harían los burócratas.

Un

planeamiento a conciencia y con un propósito fue reemplazado por la confianza

en el mecanismo indirecto de la competencia de mercado para generar buenos

resultados. El Estado no existió para decirle a la gente qué hacer, menos para

hacer directamente las cosas, sino que su propósito fue establecer las reglas

de la competencia de tal manera que todos estén obligados “espontáneamente”

brindar los resultados deseados. Desde esta perspectiva, el gobierno no debería

forzarnos, pero podría “empujarnos”

hacia la decisión “correcta” –algo que es intentado por medio del crédito

tributario.

Un

ejemplo de políticas neoliberales relativamente familiar es Obamacare, la reforma de salud propuesta

por el ex presidente Barack Obama. Su meta principal es incrementar la

cobertura de seguro de salud, no de una manera directa de abastecimiento del

seguro o la salud por parte del Estado, sino que a través de un método

indirecto. A pesar de que se ajusta a los márgenes del seguro provisto por el

empleador y extiende el programa de salud a los más pobres, en el fondo es un

intento para “arreglar” el mercado para planes individuales, que habían sido

imposibles de adquirir para quienes tenían una enfermedad pre-existente.

El primer paso en esto es, aparentemente,

anti-neoliberal en el sentido que presenta nuevas regulaciones que prohíben a

los aseguradores negar cobertura a personas que tienen enfermedades pre-existentes.

El segundo, compensa con la intervención en el mercado ya que ordena que todo

ciudadano norteamericano deba tener seguro médico. En sí, la nueva regulación

conducirá a los aseguradores simplemente a detener el ofrecimiento de planes

individuales ya que la gente podrá comprar el seguro cuando estén enfermos y,

en consecuencia, le costará a la compañía demasiado dinero sin tener que pagar

recargos. Este plan previene esta consecuencia pero, más importante, crea un

mercado de planes individuales forzando

a que todos tengan que participar en

el mercado. Así, esta medida no cumple la función como lo haría en un sistema

fordista –es parte de un esfuerzo mayor para crear un nuevo mercado donde

anteriormente ni siquiera había mercados funcionales.

A

pesar de que los republicanos han demonizado el Obamacare, el concepto básico fue popularmente intentado por Mitt

Romney en Massachusetts. Antes de que obtuviera la postulación republicana en

el 2012, “Romneycare” era considerado su gran logro. Y cuando presionaron a los

republicanos para que explicaran cómo reemplazarían el odioso Obamacare;

sugirieron pequeños cambios al modelo básico, lo que es probablemente la única

solución neoliberal al problema del seguro de salud. En suma, podés elegir el

sabor que quieras, pero nunca votar en contra del neoliberalismo.

La

misma dinámica opera en la esfera internacional, en la medida en que los países

son presionados para adoptar reformas neoliberales con el objetivo de

mantenerse “competitivos” en la carrera de la inversión internacional. Mientras

que Thomas Hobbes concebía las relaciones internacionales como estado de

naturaleza, los neoliberales creen que el mundo entero puede ser un mercado,

con estado-naciones como una gran entidad económica entre otras –y no

necesariamente las más poderosas o más importantes. Incluso el poder soberano

del estado está sujeto a la disciplina del mercado.

El

neoliberalismo como forma de vida

Si

observamos estas políticas una por una, la cosa suena a algo así como agarrar

efectivo sin principios, y de alguna u otra manera, seguramente fue así. Desde

una perspectiva muy similar, podemos notar cómo las recomendaciones de la

política neoliberal han dado los resultados prometidos. Tanto Obamacare como las escuelas

subvencionadas requieren más gastos que el que tendría el monopolio

convencional del gobierno, y hay muy pocos indicios de que obtendremos mejor

cuidado de salud o educación como resultado de estos esquemas basados en el

mercado. La cosa empieza a verse como un fraude o una estafa.

Los

críticos más agudos han reconocido, sin embargo, que lo que hace al

neoliberalismo tan poderoso es precisamente que está basado en principios muy

profundos. Su principio fundamental es que la competencia de mercado es algo

intrínsecamente bueno, porque es el más puro ejemplo de la libertad humana. El

mercado es la más pura democracia, porque sus resultados son la síntesis

espontánea de las libres decisiones de todos los participantes. Mientras más

moldeada esté la sociedad por las fuerzas del mercado, más libre será y, por

consecuencia, los resultados serán más legítimos ya que serán lo que nosotros,

colectivamente, hemos elegido. Por el contrario, la imposición arbitraria de

una entidad del exterior como el Estado parece el camino hacia la tiranía y el

vasallaje. Los únicos resultados que son legítimos son aquellos que surgen “espontáneamente”

de la suma de todos los individuos –y del mismo modo, cualquier forma de

organismo de consciencia colectiva es necesariamente ilegítima porque limita la

espontaneidad de la voluntad individual.

Personalmente,

no gozo la oportunidad de poder elegir mi plan de salud. No está muy alto en mi

lista de expresiones de libertad auténtica. Preferiría que me releven de la

responsabilidad por un plan de salud pago e individual. Darles a todos algo “suficientemente

bueno” parece mejor –al menos para mí– que darle a la gente la oportunidad de

elegir un plan de seguro en potencia inadecuado. Desde la perspectiva

neoliberal, sin embargo, dar espacio a la elección y a la personalización es un

fin en sí mismo. Un plan de salud individual pago puede ser una imposición que

me prive del ejercicio de poder elegir libremente.

Desde

el momento en que prefiero dejar que el gobierno me mantenga, debo ser forzado a ser libre. Es más, debo ser

forzado a convertirme en el tipo de persona que hace buenas elecciones –lo que

significa ser el tipo de persona que ve toda vida como una competencia, cada

decisión es una chance de maximizar mi utilidad. Si alguna vez tuvimos una

reputación, ahora tenemos una marca que debemos cultivar a conciencia. Si

alguna vez hicimos amigos, ahora debemos “conectarnos” para poder encontrar

amigos que nos sirvan. Si alguna vez tuvimos una carrera, ahora tenemos la

fascinante oportunidad de reinventarnos cada un par de años, probarnos a

nosotros mismos que somos los competidores más sagaces, una y otra vez, por el

resto de nuestras miserables vidas.

La

naturaleza de la competencia, por supuesto, es que alguien debe perder. Desde

la perspectiva neoliberal, por el contrario, esto es solo una característica,

no algo malo. Un mercado bien diseñado buscará y premiará el mérito y

penalizará la vagancia y la ineptitud. Los perdedores quizás tendrán un reclamo

a nuestra caridad, pero lo que la sociedad realmente les debe es la oportunidad

de volver a meterse en el juego y probar que son capaces. Lo mejor para países

subdesarrollados es no dar subvenciones o bienes de consumo, sino dar acceso a

créditos así pueden verse fortalecidos por comenzar su propio negocio. Lo mejor

para los pobres es no darles comida y techo, sino enseñarles las reglas.

Pero

al final del día, el fracaso debe ser posible, porque de lo contario la gente

no estaría lo suficientemente motivada para expresar su libertad –y cualquier

resultado que no sea el producto de una expresión espontánea de la libertad

individual (incluso si es “impulsada”) es ilegítima, en términos neoliberales,

más allá de cuán beneficioso puede llegar a parecernos desde nuestra

perspectiva.

La

teología política del capitalismo tardío

Afortunadamente tienes todo procesado sobre lo

dicho del neoliberalismo, porque ahora introduciré un término altamente

impugnado: la teología política. De hecho, combinaré los dos: el neoliberalismo

es la teología política del estado actual del capitalismo, lo que muchos

críticos marxistas denominan “capitalismo tardío”.

¿Qué es la teología política? El origen del

término lo encontramos en la teoría legal del alemán Carl Schmitt, quien

argumentó la existencia de profundas conexiones entre pensamientos políticos o

legales y sistemas teológicos o metafísicos. Su libro sobre el tema es conocido

por dos citas, sobre la primera, la citaré con algunos comentarios.

“Todos los conceptos significativos de la

teoría del estado son conceptos teológicos secularizados”. Aquí es donde

habitualmente la cita termina. La impresión que la mayoría de las personas se

hace de este segmento es que lo que Schmitt quiere decir es que los conceptos

de la política moderna se han basado en conceptos teológicos medievales, que

han pasado a través de la maquina lavadora del ciclo de secularización.

El segmento que sigue de la cita refuerza en

cierto modo esa impresión: “no sólo a causa de su desarrollo histórico –en el

cual se ha transferido desde la teología a la teoría del estado–, sino también,

por ejemplo, porque el Dios omnipotente se ha convertido en una legislación

omnipotente.”

El final de la oración muestra que la

transferencia de conceptos entre diferentes épocas es sólo una parte de la

historia (nuevamente, sin mostrar la cita completa): “no sólo por su estructura

sistemática, sino también por el reconocimiento de que es necesario para una

consideración sociológica de estos conceptos.”

En síntesis, la teología política estudia

paralelismos entre los sistemas teológico y político, ambos a través de la

historia y al mismo tiempo. Además

la subsecuente discusión aclara el hecho de que el sistema trabaja en paralelo

y al mismo tiempo, lo cual es lo más

importante y fundamental de estas afirmaciones. Sólo porque la teología o la

metafísica y el pensamiento político y legal van en paralelo y al mismo tiempo, es posible para los

conceptos y figuras ser transferidos de un

ámbito a otro a través del curso de la

historia.

El motivo por el cual los dos sistemas van en

paralelo, afirma Schmitt, es que los dos son expresiones de profundas

convicciones de una sociedad determinada sobre cómo es el mundo y cómo debería

ser. La perspectiva teológica o metafísica dominante refleja lo que la gente

cree que debe ser la estructura profunda del mundo –sobre todo, la visión de la

sociedad sobre lo que realmente importa– y los sistemas políticos deben

reflejar estas profundas convicciones para permanecer legítimas.

Aquí deberíamos reconocer que Schmitt está

utilizando el término “teología” en un sentido muy amplio que no se limita a la

ortodoxia cristiana tradicional. Sería de más ayuda si pensamos la “teología”

como el estudio de lo que Paul Tillich denomina “la preocupación final”, una

expresión que designa a la realidad como lo más significativo y que da sentido

a todo lo demás. Dios es simplemente el nombre más popular para la preocupación

final.

Obviamente el neoliberalismo trae consigo la

teoría de cómo las instituciones políticas y las leyes deben ser establecidas,

un programa que debe ser extraordinariamente efectivo al realizarse. Lo que

quizás llama menos la atención es que la teología es profunda y –para muchas

personas, al menos entre las elites políticas y de negocios– sumamente

persuasiva sobre la justificación de cómo el mundo funciona y qué es lo más

importante. En la visión neoliberal del mundo, vivimos en un mundo lleno de

individuos aislados que anhelan expresar su libertad a través de la

participación en la competencia del mercado, y lo mejor que se puede hacer es

establecer normas o principios que efectivamente creen un mundo lleno de individuos aislados que anhelan expresar su

libertad a través de la participación en la competencia del mercado.

Desde cierta perspectiva, el neoliberalismo es

indiscutiblemente la teología política más coherente y que más se autorefuerza

que se haya ideado –de hecho, lo político y lo teológico están tan

profundamente entrelazados que paradójicamente se vuelve dificultoso reconocer

esto como una forma política

teológica.

Corrigiendo

a Schmitt

Ahora, debo admitir que el propio Carl Schmitt

no estaría de acuerdo con mi interpretación. Para Schmitt, el neoliberalismo

sería realmente el opuesto de la política teológica –y esto se debe a que para

Schmitt la teología política sin una clara figura de Dios (y un claro paralelo

terrenal), no es del todo una teología política, sino sólo una forma de

nihilismo. De hecho, su libro parece estar llamando en última instancia a una forma

de dictadura que puede restaurar el orden, un deseo que termina guiándolo a su apoyo

a Hitler. En mi lectura, el proyecto de Schmitt está distorsionado por una

insana y destructiva agenda, pero sin embargo podemos extraer ideas profundas

de su texto si estamos precavidos sobre esa agenda y nos mantenemos alerta

sobre sus efectos.

Ese enfoque informa sobre mi lectura de otra

cita sobre la Teología Política: “Soberano es quien decide en la excepción.” (Como

nota al margen: en este punto ustedes conocen tanto el libro de Schmitt como el

90% de las personas que lo citan, ¡felicitaciones!)

Lo que él quiere decir con esto es que el

recurso final de la autoridad política es la persona que tiene el poder de

declarar que existen circunstancias especiales que hacen que se ordene

suspender las leyes habituales para preservar el estado. Esto podría, entonces,

reformularse de la siguiente manera: “soberano es quien decide cuándo existe un

estado de emergencia” –y de hecho, fue la administración Bush la que declaró poderes

de emergencia luego del 9/11, lo que provocó mucha más atención hacia Carl

Schmitt en los debates académicos contemporáneos.

En este punto, nuevamente podemos ver la

agenda de Schmitt trabajando: él piensa aquí que debe haber un claro soberano para que exista en definitiva

cualquier tipo de sistema político. Desde la tradición democrática liberal se

ha tratado de minimizar o eliminar el rol de los poderes de emergencia del

soberano, por lo tanto Schmitt piensa que no es realmente un orden político en

absoluto, sino una forma de anarquía regulada. Y escribiendo entre las dos

guerras, claramente Schmitt cree que está lleno de emergencias en curso que

podrían apelar a la acción de un soberano.

Cuando identificamos que en apariencia la

afirmación descriptiva de Schmitt es en realidad un intento de legitimar la

idea de un poder soberano, comienza a parecernos muy extraño. El hecho de que

una emergencia ha ocurrido demuestra que el soberano no tiene un control total. Un circunstancia excepcional o una emergencia

es por definición algo que no puede

ser controlado o predicho –y todavía Schmitt está aparentemente dando al

soberano toda la voluntad de acción sobre ello, como si su “decisión” fuera el

hecho más sobresaliente.

El hecho de que el soberano puede tomar su “decisión”

en casos excepcionales claramente significa legitimar la necesidad de una

autoridad soberana, pero desde la perspectiva del común de la gente, es más

probable que una emergencia grave debilite

la legitimidad del orden existente. Un ejemplo de ello es la reciente crisis

financiera, la cual debilitó la confianza de muchas personas en el sistema

americano –y las medidas de la emergencia llevadas hasta la raíz de la crisis

sólo exacerbaron el problema.

El

problema del mal como un problema de legitimidad

Utilizando los poderes de emergencia del

soberano para legitimar el orden

político, Schmitt está haciendo un movimiento arriesgado y paradójico: está

tomando los mismos hechos como el gran desafío

de la legitimidad del status quo y reclamando que existen argumentos a su favor. Por mucho que Schmitt odie las

comparaciones, podemos detectar una lógica similar en la autolegitimación del

neoliberalismo: sí, los malos resultados suceden todo el tiempo, pero eso

justamente es lo que demuestra que la gente es verdaderamente libre –y por

cierto están recibiendo los castigos o recompensas que merecen.

Este movimiento paradójico y retórico tiene

una larga historia. De hecho, uno quizás podría reclamar que la historia del cristianismo

y la modernidad no es nada más que una serie interminable de reclamos

similares. Ciertamente, el movimiento básico está presente en la Biblia hebrea,

en donde con mucha frecuencia Dios se atribuye méritos por la clase de hechos con

los que normalmente la fe de las personas en Dios se debilita. ¿El desastre ya

irrumpió? Esa fue la forma de Dios de ir castigándonos por no haber sido lo

suficientemente fieles. ¿El Reino ha sido invadido y su población fue obligada

a desplazarse a tierra extranjera? Lejos de demostrar que Dios ha sido

derrotado, ello confirma que todo es parte del plan de Dios para depurar a la

gente de Israel –y finalmente recobrar para ellos la tierra prometida.

Este argumento del desastre aparece en su

forma más desnuda en el Libro de Job (Ilustraciones de Blake). La historia es

bien conocida: Dios permite que un hombre justo sea puesto a prueba de un modo

muy profundo, hasta el punto en que va perdiendo todas sus posesiones e incluso

a sus hijos. Un grupo de amigos trata de convencerlo de que de alguna forma y

por algún motivo esto ha sucedido, que de algún modo aunque sea muy mínimo él

ha pecado, pero Job insiste contundentemente en que él no cometió ninguna

ofensa en contra de Dios. Al final, el mismo Dios se le presenta a Job y

presume de su apabullante poder –¡y por consiguiente resalta su habilidad de

hacer lo mejor de Job!– admitiendo antes que Job ha dicho la verdad y

devolviéndole todas sus posesiones.

Este es un sorprendente caso de debate y

crítica dentro de la misma tradición bíblica, porque los amigos de Job repiten

la lógica que podemos encontrar en el resto de la Biblia. Pero Dios toma sus

palabras como una blasfemia y le demanda a Job que haga un sacrificio en su

nombre con el fin de que ellos puedan retornar a la gracia de Dios.

La

política exterior de dios

La dinámica de la víctima culpable se vuelve

particularmente intensa cuando observamos la figura de lo que he identificado

como el modelo definitivo del mal: el faraón. Como el gobernante de un gran

imperio y el esclavista de los hombres de Dios, él no es solamente un rival

para el derecho de la supremacía política de Dios, sino un enemigo directo de

los hombres de Dios. El Libro del Éxodo documenta la absoluta y aplastante

victoria de Dios. Dios despliega su potente y poderosa energía a través de las

diez plagas, e incluso juega con sus enemigos “endureciendo sus corazones”, por

lo que en forma reiterada se rehúsa a dejar ir a los Israelitas, haciendo de la

última derrota la más humillante.

En este punto podemos ver las tensiones que

darán lugar a la figura completa de Satán. Por un lado estamos del todo

dispuestos a admitir que el faraón es intencionadamente un agente del mal que

merece el castigo y la humillación. Y como oponente de Dios, él permite que

Dios demuestre sus mejores cualidades: la lealtad a su gente, su compromiso con

la justicia, y su oposición a la opresión y la esclavitud. Por otra parte, la

descripción del faraón que encontramos en el Éxodo podría permanecer

controvertida a largo plazo en la mayoría de las religiones monoteístas, no

porque su derrota no es merecida, sino porque el texto da a lugar algunas

cuestiones importantes sobre la voluntad de la libre moral del faraón.

Repetidamente, el faraón está a un paso de dejar ir a la gente, pero luego “su

corazón es endurecido” y cambia de opinión. Por momentos, esto parece indicar

un cambio en el estado de ánimo del faraón, pero por otra parte, el texto

explícitamente habla de que Dios endurece el modo de ser del faraón. En otras

palabras, Dios lo obliga a cometer hechos malvados por los cuales Dios

posteriormente lo castigará.

La historia de cómo la rivalidad de Dios con

el faraón dará a la simbología Cristiana común el Diablo es un tema complejo

que abarco en mi próximo libro El

Príncipe del mundo y, si es conveniente, en otra conferencia. Pero haciendo

un resumen, el símbolo común del mal como un ser espiritual surge a partir de

las luchas de la comunidad judía para darle sentido a la persecución por parte

de los primeros gobernantes que trataban de que ellos renunciaran al judaísmo a

través de la tortura y la violencia. El cristianismo hereda este símbolo y al

principio alinea al diablo con Roma. Así, mientras el cristianismo se va

alineando más y más con el Imperio Romano, el diablo se va identificando no con

los opresivos gobernantes (quienes ahora son los chicos buenos), sino con los

disidentes locales y disconformes (judíos, herejes, brujas) y los enemigos

religiosos externos (principalmente el Islam). El acento recayó más y más en la

libertad de voluntad individual a través de la imposición del clásico premio y

castigo –en otras palabras, las cosas malas que suceden son siempre nuestra

(individual) culpa, sin evidencia de negligencia o malicia de Dios. Y la

primera libre elección, la cual pone en marcha todos los desastres familiares

de la historia humana para nosotros, fue la libre elección del diablo para

rebelarse contra Dios.

A través de todos estos cambios y reversos

históricos, en resumen, el diablo se mantuvo como un símbolo político y

teológico, atado a cómo la sociedad Cristiana se pensó a sí misma y pensó a

Dios.

La caída del diablo

Como el sucesor teológico del Faraón, el diablo estaba atrapado en

el mismo “punto justo de negatividad” del libre albedrío: lo que significa que tenía

suficiente autoridad para ser culpable, pero no le bastaba para cambiar nada realmente.

De hecho, la historia de los debates teológicos en torno al diablo pueden

leerse como un intento de entramparlo cada vez más cerca de ese “punto justo de

negatividad”. El diablo se hace cargo de la culpa de todo lo malo que sucede,

mientras Dios gana todo el crédito por sacar milagrosamente el bien del mal.

Con el tiempo, el diablo se convierte menos en un rival de Dios que en su eterna

bolsa de boxeo. Su papel es patético: constantemente es humillado cuando sus

fútiles intentos de rebelarse contra Dios encajan a la perfección en el plan de

Dios.

Con el fin de constreñir al diablo del modo más estrecho posible

en el “punto justo de negatividad” del libre albedrío, los teólogos occidentales

más importantes –de Agustín a Anselmo y Tomás de Aquino– siguen una estrategia

similar. En primer lugar, eliminan cualquier rasgo narrativo potencialmente

simpático. Cuando antes los intentos de dar sentido a la caída del diablo

habían ofrecido motivaciones comprensibles, a finales del período medieval

incluso ese nivel mínimo de empatía potencial era inaceptable. El diablo se

rebela contra Dios por pura malicia arbitraria, porque literalmente no hay

razón, una conclusión que Agustín hace explícita con suficiente audacia.

En segundo lugar, se trata de hacer que el diablo sea lo más malo

posible, haciendo su maldad lo más extensa que se pueda. Sin embargo, en esta lógica,

debe ser creado bueno, porque de otro modo Dios sería responsable de la existencia

del mal. De modo que existe como un ángel bueno sólo por un instante. Un segundo

instante después de su creación, el diablo se rebela contra Dios. Los otros

demonios siguen enseguida su ejemplo, de modo que el diablo también es culpable

de su caída. Si añadimos a su papel la tentación del pecado de la humanidad, el

diablo se convierte personalmente responsable,

de modo literal, de cada pecado creado en la historia de la creación de Dios.

Es difícil dar sentido a esta antinarrativa en extremo abstracta

que dura sólo dos instantes. El diablo es bueno durante el instante 1. En el 2

se rebeló contra Dios, poniendo en movimiento todo el mal de la historia. Por

definición, nada podría haber ocurrido entre los dos instantes –a fin de

cuentas, todo el punto de hacer que la caída ocurra en el instante 2 es privar

al diablo de cualquier circunstancia atenuante. Por un bendito momento todo iba

tan bien, pero entonces las cosas se salieron inexplicablemente de los rieles

debido a un acto arbitrario de la voluntad del diablo.

¿Cómo funciona esto? Por un lado, existe un amplio consenso de que

el libre albedrío de una criatura es, en principio, ilimitado –si hubiese un

límite sobre lo que podríamos querer, no seríamos del todo libres. Por otra

parte, se cree que debemos someter a la voluntad de Dios la nuestra, someternos

a él como nuestra legítima ley. Lo que sucede en el instante 2 es una especie

de cortocircuito: Dios trata a todos los ángeles como si ya se hubieran sometido a su voluntad, de modo que su deseo

es irrestricto –lo que significa desear

todo–, pero se convierte en un acto de ilegítima rebelión. Sin embargo,

como cualquiera que haya interactuado con otra criatura con libre albedrío

sabe, la sumisión inmediata es difícil de conseguir, incluso en las

circunstancias más favorables. Requiere más de un instante someter el libre

albedrío de alguien, incluso si uno tiene razón.

Ahora bien, Dios tenía que saber que exigir instantáneamente una inmediata

e incondicional sumisión era de una impaciencia irreal –desde luego, parecía

violar el concepto mismo de libre consentimiento. Y, por cierto, una decisión

arbitraria única, completamente divorciada de cualquier contexto significativo,

no parece ser un acto moralmente relevante, en especial un acto moral que lleva

un castigo eterno.

Cuanto más meditaba sobre este extraño argumento, más imposible me

resultaba escapar de la sospecha de que el diablo había sido un montaje. Era

como si Dios necesitara ser malvado entonces

y, por lo tanto, establecer una prueba imposible, insensata, para que pudiera

tener a alguien a quien culpar de ello. Agustín se acerca a la precisión cuando

afirma que la existencia del mal realza la belleza de la creación, así como la

línea y el sombreado realzan una pintura.

En efecto, el énfasis general de su discusión está menos en

asegurarse de que Dios no es responsable del mal que en averiguar cómo Dios

puede estar seguro de que hay mal.

Por ejemplo, si Dios hubiera creado directamente a los demonios malvados, no

serían malos en absoluto, simplemente siguirían su naturaleza. No acostumbramos

hacer a los animales moralmente responsables de sus actos destructivos, lo

mismo se aplicaría a unos demonios “malvados por naturaleza”. El único modo de garantizar

el mal necesario era combinando el libre albedrío absolutamente ilimitado con

una restricción arbitraria, y luego rodar los dados con una garantía virtual de

que algunos se “rebelarían”.

Esto, según afirmo, es el sentido más preciso de la demonización: forzar

a alguien a tomar una decisión por la que se lo culpará. Eso es lo que

significa convertir a alguien en un demonio en el estricto sentido teológico,

porque es la forma en que el sistema teológico contempla a Dios creando

demonios por primera vez.

La vida en el punto justo de

negatividad

Si la teología expresa las convicciones más profundas de

determinada sociedad, sólo podemos concluir que la perspectiva medieval era

cruel y desesperanzada. Puede parecer tentador atribuir esto a la dificultad de

la vida en la era medieval, tanto como se atribuyen los horrores del nazismo a

las dificultades y crisis de principios del siglo XX. Sin embargo, no estoy

seguro de que el registro histórico lo sostenga. Las campañas de demonización

se hicieron cada vez más intensas a medida que la Europa medieval se hizo más

rica y poderosa.

La persecución de los herejes no estaba en su apogeo cuando la

hegemonía cristiana sobre Europa era más débil, sino al contrario, cuando había

saturado lo más profundo de su cultura. La persecución de los judíos no siguió

el patrón familiar de tratar de encontrar un objetivo alternativo para liberar

la frustración en el auge de una crisis, sino que se intensificó hasta la

fiebre justo donde y cuando el paradigma medieval fue más dominante y seguro –sobre

todo en la recién reunificada España, que expulsó a todos los judíos en 1492,

el mismo año en que Colón “descubrió” a las poblaciones nativas americanas que

serían demonizadas y esclavizadas incesantemente en los siglos venideros. Se

podría decir lo mismo de la persecución de las brujas, cuando el pánico alcanzó

un punto febril hacia el fin de la época medieval, es decir, exactamente cuando

nuestros instintos progresistas esperaban más visiones proto-modernas e

ilustradas para hacernos cargo del cotidiano.

Todas estas persecuciones eran demonizantes en un sentido preciso.

Las brujas y los herejes fueron torturados hasta que “libremente” ofrecieron

confesiones por las cuales fueron ejecutados. Los judíos fueron aislados de la

sociedad dominante y luego perseguidos por estar aislados de esa sociedad. Los

nativos americanos, que nunca habían oído hablar de Jesús, obvio, antes de que aparecieran

los españoles, fueron vistos como quienes debían aceptar el cristianismo y,

luego de conquistados, sufrir las “represalias” por rechazar el Evangelio.

Todas las víctimas estaban en el mismo punto justo de negatividad de la

libertad, como el diablo: lo suficientemente libres como para ser culpables,

pero no tan libres como para ejercer una autoridad significativa. Demasiado

libres como para ser castigados, no tan libres para cambiar y, mucho menos,

para resistir legítimamente.

Del Medioevo a la Modernidad

Una de las preocupaciones tradicionales de la teología política es

el intento de dar sentido a la conexión entre el cristianismo medieval y la

modernidad secular. A riesgo de una simplificación grosera, aquí expongo algunos

de los principales enfoques.

La primera es afirmar que la modernidad es buena, y dado que el

cristianismo llevó a la modernidad, también debe ser bueno de alguna manera.

Podríamos asociar este punto de vista con Hegel, así como con los clásicos

teólogos protestantes liberales como Harnack y Ritschl.

La segunda es afirmar que la modernidad es buena, mientras que el

cristianismo es malo. De ahí que, en la medida en que el cristianismo aún afecta

a la modernidad, debemos deshacernos de ella. Por lo tanto, la tarea de la

teología política es hacer un diagnóstico que nos ayude a encontrar los restos

teológicos que están arruinando todo. Esta es probablemente la opinión

dominante sobre la teología política. El último trabajo de Derrida sobre la

religión se ajusta sin duda a este modelo.

También hay teólogos políticos que creen que la modernidad es, en el

balance, mala. Con esta presuposición en la mano, podríamos concluir que el

cristianismo era mejor y que la modernidad fue una desafortunada desviación de

algo bueno. Esto se asocia con el movimiento teológico conocido como Ortodoxia

Radical, y también con Schmitt.

Por último, existe una visión menos popular: la modernidad y el

cristianismo son malos, y la conexión entre ellos sólo sirve para enfatizar

este desafortunado efecto. Probablemente podrían acusarme de que mi proyecto

pertenece a este campo –pero yo reclamaría entre mis camaradas al Max Weber de La ética protestante y el espíritu del

capitalismo, así como a Nietzsche y Foucault.

La trampa de la libertad

Pero, ¿por qué me apego a este terreno último, tan severamente negativo,

en lugar de la visión según la cual “la modernidad debe purgar el cristianismo”?

Es porque lo que la modernidad hereda del modo más fundamental del cristianismo

no puede ser purgado sin destruir la modernidad misma. Esa herencia no

negociable es precisamente la libertad,

el valor central de la modernidad, y el valor que es fundacional –en un sentido

absoluto– del actual orden neoliberal. Satura todo lo que hacemos y legitima

todas las autoridades de gobierno de nuestra vida. El poder del Estado se basa

en el libre consentimiento de los gobernados, que eligen libremente a sus

representantes, mientras que el mercado se legitima porque refleja y sintetiza la

suma de todas nuestras elecciones libres.

En la medida en que criticamos cada uno de esos regímenes

gobernantes, lo hacemos en el nombre de la

libertad. El Estado no es lo suficientemente libre, sus decisiones no reflejan

adecuadamente la voluntad del pueblo –o el mercado sólo pretende ser un lugar

de libre intercambio, mientras que incluye en realidad relaciones de

dominación. El valor de la libertad en sí mismo no se cuestiona en ningún

momento.

A la luz de mi análisis del discurso teológico en torno al libre

albedrío del diablo, espero que el valor de la libertad suene un poco menos

evidente y un poco más siniestro en este punto. Esto no niega que los seres

humanos hacen cosas espontáneas, sorprendentes y creativas. Sin duda

necesitaremos a muchas personas para hacer muchas cosas si esperamos crear un

mundo más vivible.

Pero eso no es lo que significa realmente la libertad en el

discurso político o económico dominante de la actualidad. Allí, como en las

narrativas de la caída del diablo, la libertad significa principalmente

culpabilidad –y a veces, aunque sólo raramente, recompensa. Y el neoliberalismo

es el orden social que más se ha fundamentado en la libertad como culpa: atrapó

a sus súbditos en el punto justo de negatividad de la libertad.

Somos lo suficientemente libres como para ser culpables de no conseguir

las seductoras nuevas habilidades de trabajo que los empleadores requieren,

pero no lo suficientemente libres para unirnos a un sindicato para luchar por lo

que nos corresponde. Tenemos libertad suficiente para elegir papel higiénico

reciclado, pero no lo suficientemente libres para crear el tipo de cambio de sistema

que se necesita para pelear contra el cambio climático y otras catástrofes

ambientales. Somos lo suficientemente libres como para ser culpables de todo lo

que va mal, ¿por qué no votar a los bastardos que están fuera de carrera, o

tomar decisiones más éticas de consumo, o elegir una especialidad diferente, o

conseguir la pasta de dientes adecuada? –pero no somos tan libres como para tener

un poder real sobre nuestro destino colectivo. Y al igual que Satanás y sus

compañeros de trabajo, todos somos tratados como si ya hubiéramos consentido

este orden y fuimos castigados por no conformarnos con él. Todos somos

individualmente libres, pero nuestra libertad individual nos esclaviza aún más,

sobre todo al excluir cualquier posibilidad de que emergamos como un “nosotros”

significativo.

Vivimos dentro de un orden que, al igual que el mundo medieval

tardío, ha cesado incluso de intentar legitimarse positivamente. En su lugar,

sólo busca culpar a un número cada vez mayor de víctimas, utilizando cada

crisis y fracaso como una prueba más de que no hay alternativa al mundo en el que

nuestra empobrecida libertad individual nos ha atrapado. En resumen, el

neoliberalismo gobierna a través de la demonización.

¿Qué hacer?

En este punto es de esperar que muchos se pregunten qué sigue a esto.

¿Estamos condenados sin más? Podríamos estarlo, pero hay un posible terreno

para el optimismo: si tengo razón al argüir que el neoliberalismo tiene una afinidad

especial con el paradigma cristiano medieval tardío, debemos tener en cuenta

que a fines de la Edad Media ese paradigma estaba muriendo. Su dinámica de

demonización era poderosa y destructiva, pero el surgimiento de la modernidad

puede leerse como una serie de intentos cada vez más radicales de domesticar y

contrarrestar esas dinámicas.

El resultado no fue una ruptura radical que muchos esperaban, pero

fue una genuina transformación en el nivel político-teológico más profundo. Así

que sabemos que la transformación es posible porque ha ocurrido antes.

Otra pregunta que puede ocurrírsenos: ¿debemos rechazar el valor

de la libertad? ¿Qué significaría eso? No creo que sea completamente posible

rechazarlo: después de todo, el concepto mismo de rechazar la libertad implica

que decidimos hacerlo libremente. Una cosa que tomo de Schmitt es que no se

puede eliminar la decisión y la responsabilidad humanas. Y, por lo tanto, en un

sentido el neoliberalismo está en lo correcto: la libertad humana es realmente

la única fuente de legitimidad para las instituciones y acciones humanas. El

problema es que el neoliberalismo tiene una visión empobrecida y unilateral de

la libertad, centrada únicamente en el individuo.

Lo que necesitamos es un nuevo concepto de libertad colectiva y de autoridad

–un concepto de libertad centrado no en la culpa y el castigo, sino en la

autoformación creativa y colectiva. Sin duda, ese concepto llevará su propio

bagaje teológico –según lo sugiere el mismo término “creación“– y las

generaciones futuras tendrán que escapar de sus consecuencias funestas. Pueden

culparnos por sus problemas, pero espero que al menos les proporcionemos la garantía

de que el cambio es posible, incluso en el más profundo nivel

político-teológico: porque ya lo hicimos. Y si no lo hacemos, tal vez ya no quede

nadie para culparnos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios se moderan, pero serán siempre publicados mientras incluyan una firma real.