El neoliberalismo como

teoría económica siempre fue un absurdo. Tuvo tanta validez como las ideologías

que gobernaron del pasado: el derecho

divino de los reyes o la creencia en el Übermensch

(el “súperhombre”) del fascismo. Ninguna de sus tan aclamadas promesas fueron

remotamente posibles. Concentrar la riqueza en manos de una élite oligárquica

global (ocho familias tienen ahora tanta riqueza como el 50 por ciento de la

población mundial), mientras se demuelen los controles y regulaciones

gubernamentales, lo que siempre crea una desigualdad de ingresos masiva, le da

poder a los monopolios, alimenta el extremismo político y destruye la democracia.

No se necesita recorrer las 577 páginas de El Capital en

el siglo XXI, de Thomas Piketty, para hacerse una idea. Pero la

racionalidad económica nunca fue el punto. El punto era la restauración del

poder de clase.

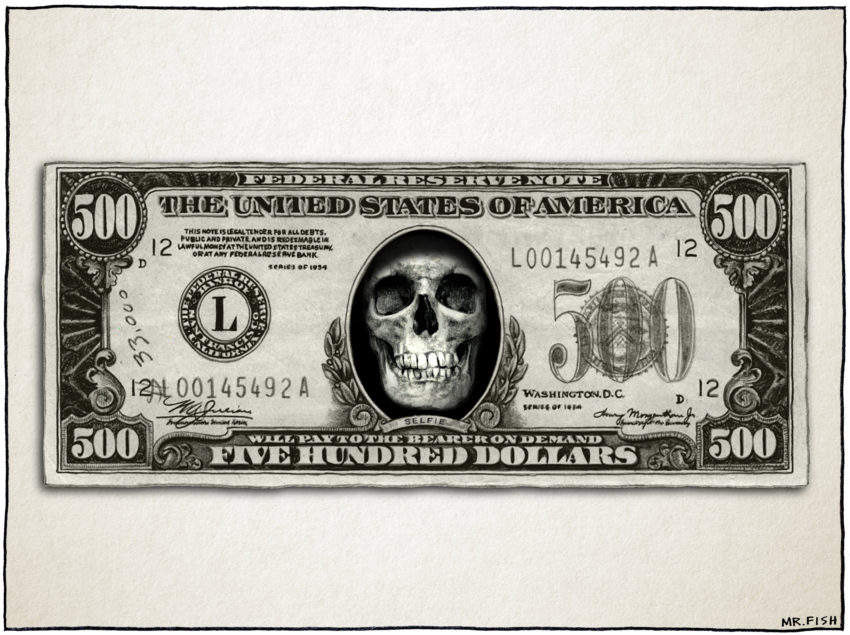

Ilustración de Mr. Fish en TruthDig.

Como ideología dominante, el neoliberalismo

fue un éxito brillante. A partir de la década de 1970, sus principales críticos

keynesianos fueron expulsados de la academia, de las instituciones

estatales y las organizaciones financieras como el Fondo Monetario

Internacional (FMI) y el Banco Mundial; también se los excluyó de los medios de

comunicación. Cortesanos aplicados e intelectuales presumidos como Milton Friedman

fueron insertados en lugares como la Universidad de Chicago y recibieron

plataformas prominentes y fondos corporativos lujosos. Desde allí diseminaron

el mantra oficial de teorías económicas desacreditadas y marginadas

popularizadas por Friedrich

Hayek y la escritora de cuarta Ayn

Rand. Una vez que nos arrodilláramos ante los dictados del mercado y

levantáramos las regulaciones gubernamentales, recortáramos los impuestos para

los ricos, permitiéramos el flujo de dinero a través de las fronteras,

destruyéramos sindicatos y firmásemos acuerdos comerciales que enviaban puestos

de trabajo a las explotaciones en China, el mundo sería un lugar más feliz,

libre y rico. Fue una estafa. Pero funcionó.